魚路古道賞秋芒 (2012/10/10 + 2012/10/14)

★.整座山搖著波浪舞.★

當我在網路上尋找,台北市有哪兒是賞秋芒的好去處時,一開始就深深被「魚路古道」這個充滿古樸意涵的名字所吸引。百年前金山(舊名金包里)地區的漁民們,就是循著這條總長約三十公里的古道,翻山越嶺,將辛勤捕撈的漁獲,擔挑至現今士林地區販售,然後再翻山越嶺,返回金包里。而現今大眾所指的魚路古道,則是指它在陽明山國家公園轄區內,北起「金山八煙」,南迄陽明山「菁山小鎮」,約十公里的路段。

陽明山國家公園境內的魚路古道,一般又以「金包里大路」城門為界,分為南、北段,南段因為經過「絹絲瀑布」,所以又被稱為「絹絲步道」;而北段又有「河南勇路」、「日人路」兩條路線:其中「河南勇路」為傳統的魚路古道路線,因為清朝於大油坑附近設有守磺營,駐軍往來巡守,故被稱為「河南勇路」;日據初期,明治三十一年(1901),日人另闢一寬六尺之大路,採迂迴路線,路線較為平緩,稱為「日人路」,又因可拖砲車,故又稱「砲管路」。也就是說,河南勇路,距離較短較陡峻,日人路較平緩但距離較遠。(PS.一條古道又分道,又分路線的,聽起來好複雜)。

至於我的計劃呢,自然是很貪心的全部都想走上一遭,當然,要走完真正古時候的三十公里全程,是不可能的,因為我又沒有要挑魚去賣。最後我決定由「菁山小鎮」為開端,由南段古道進場,到了南北分界點金包里大路城門時,看情況決定要不要先在擎天崗繞繞;接著北段部份,走「日人路」去,到許顏橋附近折返,再循「河南勇路」回到擎天崗,結束行程。

國慶日當天一個人獨行,看完滿山秋芒之後,緊接著的十月十四日星期天,又帶著翔富遠足隊到訪一次,這次則只走了北段和擎天崗(因為目標是賞芒,南段部份並不多),以下的照片,是兩次漫遊魚路古道的綜合版。

↓↓

在捷運文湖線列車經過「敦化南路」的上空,拍下這張令人驚艷的欒樹大道。

↓↓ 在找資料的過程中,一直對「菁山小鎮」這個地名頗有興趣,它到底是怎麼樣的一個小村鎮呢(聯想到鹿港小鎮)?還是一家有特色的餐廳或名宿?答案揭曉了,我在現場,只在一個小路的十字路口,發現這一片漆著「菁山小鎮」的老舊綠牆。後來

Google

之後才知,原來這裡以前有家叫此名字的溫泉複合餐廳,現在已經結束營業,所以只剩下這片指標牆。而且還在網路上發現了苦主,他在別的地方開了牛排館,但申請的電話,卻分到了這家已倒閉菁山小鎮之前用的營業電話,於是經常有人打電話來問:「為什麼倒店了」、「還沒用完的泡湯券怎麼辦」等質疑。

↓↓ 「絹絲步道」裡綠意盎然,步道雖然不寬,但平坦易行。「菁山小鎮」路口,是公車下車處,沒幾步路,就可以看見「絹絲步道」入口的路標。這個步道的名字真是好優美,裡頭還有個「絹絲瀑布」也是令人嚮往的名字。

↓↓ 這幾片楓葉,會不會紅得太早了?

↓↓

沿著步道旁的,可不是等閒的小水溝,而是日據時期開鑿,引水源供山豬湖地區居民使用的「山豬湖圳」。

↓↓ 約半小時左右路程,「絹絲瀑布」就到了,名字取的真是貼切,水量不大,但在滿山的綠意中,正如一匹輕柔倒懸的絹絲,在風中飄逸。

↓↓

再往上抵擎天崗附近時,居然下起大雨來,本想中斷今天的行程,當我排入等候下山公車長長的人龍之中時,天氣忽然又轉好了,雖然不是放晴了,但煞時風停雨止,果真是多變的山中風情。我決定先在擎天崗逛逛,觀察一下天氣會不會再度惡化,再決定要不要打道回府。走入擎天崗環形步道時,遠方炸乍現的天光,把整山芒花照成一片金光閃亮,而幾秒鐘後,日光再度被雲層遮擋,山丘再度變成灰暗,這幾秒瞬間的燦爛,也只有在這陰晴多變的地方才有幸得見。

↓↓ 前方不遠處的山坡上,發現了擎天崗的招片之一:「吃草的水牛」。

↓↓

將路人「視若無賭」的牛兒們,一邊吃草,一邊在步道上晃蘯著。和體型比自己孔武壯碩,更有著銳利犄角的牛隻,一起在秋芒道間「散步」,非常需要「勇氣」,但也是非常新奇刺激的體驗。

↓↓

繞過了牧草區,來到擎天崗環形步道的另外一半,進入了芒草區,步道兩旁盡是比人高的蘆葦。時序入秋,滿山隨風搖曳的芒花,雖不若其他花朵般鮮艷奪目,但壯觀中帶著滄桑秋意的景象,卻是這個時節最引人目光的美景。下面一系列就是在後半環形步道上到處亂拍的秋芒景色,還好沒有踩到牛黃金,倒是有一度取景取太久,在我後面吃草的牛,很有「禮貌」的「頂」了我一下,請我「讓路」,虛驚有餘,還好沒受傷。所以來擎天崗拍照時,除了別太忘我,要小心腳下牛便便之外,也要留意身邊是否有牛隻將近,不要勞動它們「請你」讓路。

↓↓ 環形步道快走到終點前,先來到了「金包里大路」城門,穿過城門,便是魚路古道「北段」。

↓↓ 從城門往下眺望「魚路古道」,一片霧芒芒,只能隱約看見古道的輪廓,真不知道待會走進去後,我整個人會不會變成一條濕答答的魚。

↓↓

茫霧暫緩,佈滿蘆葦的古道現出原形,在陰霾的天候下,滿山的秋芒更添幾分滄茫。遠處還可見到「大油坑」噴出的白煙,冉冉上升。

↓↓ 我先取道「日人路」下山,雖說是沒有階梯的「砲管路」,但要在這崎嶇不平的小路上,拖著砲車趕路,想來也是件辛苦的差事。

↓↓ 日人路上,有個「百二崁水源地」,按照解說牌上的介紹,這裡是以前日人路上,不論是挑魚或趕路的人,路經時必定會停下來歇息喝水的地方,水質甘美,清涼消暑。據說以前的老人家在這裡喝完水後,還會故意把水弄混濁,經常會引來年輕人的不爽,但老人家們此舉卻是別有深意,因為剛趕路到此時,一定很喘,若忙著喝水很容易嗆到,耐心等到水清時,身體也已調息好了,再來喝水,更是有益身心。但此事如果是發生在現今這個世態,恐怕十個老人有九個會挨揍吧!

↓↓ 古道的後半段,已經不再是蘆芒夾道的景象,變成這樣的林間小路。

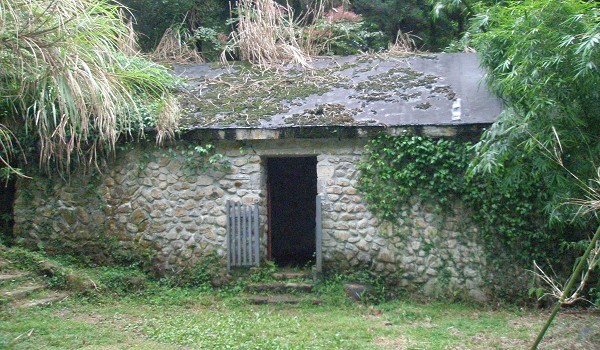

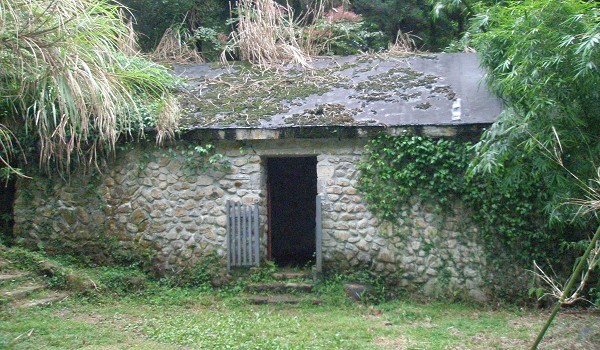

↓↓ 這間早已人去樓空的荒廢石厝,叫做「山豬豐厝」,石厝的主人小名「豐」,又善獵山豬,因此人稱他「山豬豐」,此屋見證著早期先人在此刻著簡樸的生活。

↓↓ 來到了「打石場」遺址,這裡是百年前建造「許顏橋」(距此約一百九十公尺遠)時,將山岩敲製成石材的場所。

↓↓

過了打石場不遠,可以走的日人路部份好像已到了盡頭,再往前,已是進入森林間,看不出來有路的樣子,因此再往前,便在兩路交會處改走河南勇路。而走不了多遠,便來到這條造型簡捷,充滿古意的「許顏橋」。第一次聽到這條橋時,一定會以為是「許願橋」,其實它是百年前一位在附近擁有許多茶園,名叫「許顏」的茶商,為了確保運茶的安全,出資建造。舊橋在日據時代末期因洪水崩毀,現今所見乃為民國85年依原貌復建而成。

↓↓ 許顏橋再往前不遠處,路旁有塊不甚起眼的方型石塊,原來是個「礦工煮飯的灶」,是民國四十年間,在此地開採白土礦的工人,辛勤生活的遺跡。

↓↓ 最後來到這次行程的最遠處「番坑瀑布」,佇足享受片刻山間野瀑的清涼意境後,取道「河南勇路」,往擎天崗方向回去。

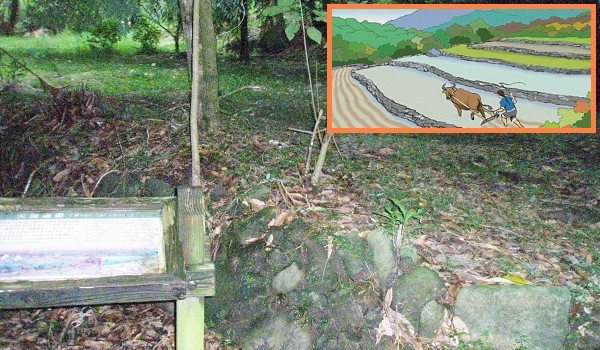

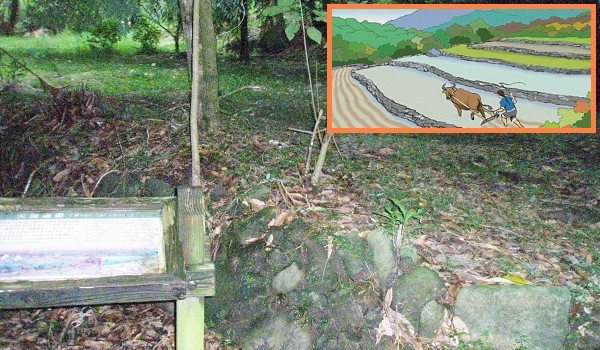

↓↓ 想像得出來嗎,這一帶在以前,竟然是栽種著稻子的「梯田」,因為在金包里大路旁,因此被稱做「大路邊田」,小框框裡是園區解說圖裡摸擬往日作農光景的想像圖。

↓↓ 在大路邊田解說牌的正對面,有條過溪的小路,可以通往「大油坑探礦遺址」,路上會經過這一片頗為壯觀的「蕨類大草原」。

↓↓ 眼前的「大油坑採礦遺址」是和今天在古道所見過截然不同的景觀,被挖空的山谷,仍可見到兩處冒著白煙的氣孔,濃濃的硫磺味撲鼻而來。

↓↓ 循「河南勇路」上山回擎天崗,面對的是這種又急又陡的石階。

↓↓ 路旁這顆宛若守護神的巨石,名為「大石公」,昔日整修道路時,即以它為分界點,以北由草山和山豬湖一帶的人負責,以南則由金包里的人負責。

↓↓ 這一片山丘有個名字叫「獅子回眸圓山」,照片只照到獅子前半身,比照框框裡解說牌上的示意圖,你有看出這隻趴著並回眸的獅臉了嗎?滿山的芒花,在山風的吹拂下,整座山像跳著波浪舞一般,十分壯觀,而這隻獅子頭的部份,更像是毛茸茸的獅子頭,非常的傳神。

↓↓

終於安全的回到金包里大路城門了,從古道方向看回去,被芒著半掩的城間,給人險要關隘的感覺。在古道裡趕路時,有好幾度天色忽然快速昏暗了下來,我都懷疑今天是不是要在魚路古道裡變成一尾過夜的魚了,充份體會了當時擔背著一家生計所寄漁穫的先民,在這氣候多變的山中,辛苦趕路的奮鬥精神。

↓↓ 都來到士林地帶了,回家前當然要先一頭栽進「士林觀光夜市」裡,餵飽肚子再回家囉。

↓↓ 今天在士林夜市裡,又吃了那些好料了呢?,先來一杯「青蛙下蛋」之檸檬愛玉粉圓。

↓↓ 又吃了一點「蜜汁燒烤魯味」。

↓↓ 這家大腸包小腸的招牌,看起來怎麼怪怪的,原來是「大腸炒小腸」,米腸和香腸像炒鐵板燒那樣料理,第一次看見,所以也買了一份來嚐鮮。

↓↓ 接著,吃了一串「干貝燒」,就是烤干貝串。

↓↓ 經過「豪大大雞排」攤位時,剛好排隊人潮不怎麼洶湧,怎麼可以錯過呢。

↓↓ 一路吃來,雖然已經超誇張的「滿」足了,但是在沿著基河路往劍潭站的路上,還是忍不住買了杯霜淇淋來降火氣,照片的背景是一攤好多人在排隊的雞排,沒吃過,下次再來吃吃看。吃到這裡,已經超過臨界了,再不狠下心趕快坐車回家,鐵定會撐死在這裡。

總結這回魚路古道的賞芒之旅,感受豐富,唯一美中不足的是,可能來得太早了些,也許加上天氣不佳的關係,芒花的色調尚嫌暗淡,不是想像中滿山滿谷白茫茫的一片。或許再近年一點時,再來看看,如果有更美的照片,再補充進來。